券商转型加速:自营、ETF、两融成亮点,合并重组、成本管控效果显著

- 房产

- 2025-02-19 19:07:09

- 19

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

文丨惠凯

编者按

2023年10月,中央金融工作会议首次提出培育一流投资银行和投资机构,2024年,国务院发布新“国九条”,以及今年2月证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,进一步明确推动券商加快财富管理转型。券商积极布局“五篇大文章”,既恪守“资本市场看门人”的角色,又发挥好居民财富管理者的职能,推动利润显著增长。

具体来说,券商一方面拓展客户深度、继续深挖经纪和财富管理业务潜力的同时,还借助A股反弹和债市牛市行情,加大自营业务的调仓和配置能力,成为提振券商利润的重要方式;投行方面则继续降本增效,通过调整部门构成、精简团队等举措,增强投行应对行业周期底部的能力。同时,在定增补充资本难度较大的前提下,券商调整重资本业务方向,有的放矢,利用债券融资成本走低的窗口期积极发债补充资本,推动两融和跟投业务的发展;财富管理业务方面,券商2024年把被动投资产品作为重点,多只ETF基金实现“爆款”发行,为客户带来较好的投资体验。

通过上述一系列的转型举措,开源、节流并重,体现在业绩上,多家券商的业绩预告显示业绩普遍增长,尤其是大中型上市券商表现抢眼。展望中短期未来,在二级市场震荡反弹、一级市场低位运行的格局下,券商并购整合有望加速,强者恒强的大型券商的业绩和估值有望持续改善。

券商业绩大涨 自营业务“挑大梁”

ETF成财富管理业务主要亮点

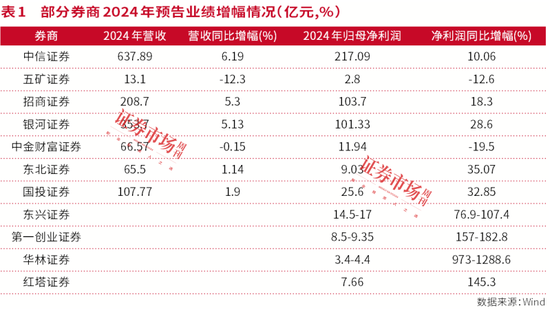

近期陆续披露的券商业绩预告和快报,让券商从业人员和投资者们吃了一颗“定心丸”。截至2月11日,约25家A股券商披露了去年的业绩情况,多数券商2024年业绩改善,扭转了2022—2023年的下行态势。大型券商如中信证券、招商证券2024年净利润增幅分别是10%、18%,中国银河2024年归属于母公司股东的净利润增幅更达28.6%。一批中型券商业绩增幅更大,如东兴证券2024年归母净利润同比有望翻番,红塔证券的净利润增幅超过145%。仅有五矿证券、湘财证券、中金财富证券等少数券商去年利润下滑。

华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康(金麒麟分析师)在研报中表示:“自营投资业务、财富管理及经纪业务好转是推动券商业绩增长的主要原因。”

自营业务是拉动券商2024年业绩增长的关键之一。比如国元证券公告称,“公司自营投资、财富信用等主营业务实现收入同比显著增加,超额完成全年经营任务。”华林证券在业绩预告中表示,公司自营投资业务积极把握市场机遇、提升配置资产能力,2024年收入实现大幅增长;国盛金控公告解释更详细,表示2024年债券市场持续活跃,公司债券投资同比投资收益大幅增加。

东吴证券非银分析师孙婷(金麒麟分析师)团队在研报中表示:自营业务收入占券商总营收的比例从2009年约10%逐渐提升到2023年约30%,2024年上半年自营业务收入占比进一步达到41%。面对2025年,自营业务能否继续推动券商利润增长,还存在较大不确定性。债券是券商自营配置的主要资产,债市2024年牛市行情一再超预期,但债券长端收益率已创10多年以来的新低,有投资者担忧债市回调行情可能出现,这一点不确定性或将对券商自营的投资收益构成一定影响。

也有少数券商由于投资策略不佳、或资产配置不合理,导致自营业务拖累了公司业绩。比如天风证券预计2024年归母净利润为亏损3400万元至盈利1200万元,同比减少3亿元左右,直接原因是自营投资收益和公允价值变动收益的下滑。对于其他券商来说,高度重视和持续提升自营业务的投研能力,是确保公司业绩未来保持稳中有进的关键。

财富管理业务也亮点纷呈。政策上的最新进展是今年2月7日,证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,提出推动证券基金经营机构加快财富管理转型。2021年后主观策略公募基金产品表现不佳,券商财富管理业务一度转为低迷,但2024年,券商果断调整经营思路和产品战略,把被动投资产品作为财富管理业务的重点,ETF基金爆款频出,尤其是中证A50指数基金、中证A500指数基金的发行,让券商收获颇丰。比如广发证券持股22.6%的易方达基金,2024年申报发行了近20只ETF基金,覆盖中证A50ETF、创业板50ETF、中证A500ETF等热门赛道。券商通过代销ETF、托管等渠道,分享了这场被动投资的“盛宴”。

尽管去年以来基金业普遍降费,对管理费收入造成一定压力,但分析师们认为公募有望“以量补价”。比如申万宏源非银分析师罗钻辉、冉兆邦在研报中表示,以华夏基金为例,华夏基金2024年末的非货币ETF规模较年初增长70.4%,非货币ETF规模位列公募行业第一。在ETF基金渗透率大幅提升背景下,预计华夏基金规模有望实现以量补价,后续对大股东中信证券的盈利贡献有望进一步提升。

经纪业务表现超预期

两融业务仍有盈利提升空间

自营业务之外,同样受益于二级市场反弹的经纪业务业绩改善也是推动券商利润增长的重要因素。2024年9月以来,A股成交量大涨,券商经纪佣金同步增长。中信证券金融首席分析师田良团队分析称,得益于2024年9月以来A股成交额的大幅提升及两融的增长,2024年下半年上市券商的总利润有望达到739亿元,较2024年上半年环比提升15.6%。

另一方面,佣金率持续下滑也对经纪业务构成一定冲击。经向业内人士了解,2024年以来又出现了新一轮的降佣金,券商对新开户客户的佣金普遍降至万分之一,部分券商最新佣金率已降至万分之0.8左右。持续走低的佣金率,对于部分依赖网络渠道获客的券商来说尚可接受,但对于部分线下资产较为庞大的传统券商来说,形成了一定压力。对不少券商来说,费率相对较高的两融业务有望成为支撑经纪业务的潜在增长点。

从公开信息来看,去年9月后两融尤其是融资余额快速反弹。Wind显示,2024年8月末的融资余额只有13814亿元,处于2020年7月以来最低点,之后快速反弹,到2024年末达到18541亿元,超过2021年11月末17239亿元的融资余额历史高点。这显示投资者对于后市积极看多,也给券商两融业务带来更大的息差盈利空间。

据本刊向多位业内人士了解,两融业务同样也受到佣金整体下降的影响,当前给新客户的融资融券的年化费率已降至4.2%或更低。不过由于券商整体的资金成本较低,两融业务仍有盈利空间,成为不少券商在交易佣金下降的整体趋势下、提振经纪业务总收入的重要方式。

从公开的券商发债数据来看,得益于债市整体的牛市行情、近几年券商的债券融资成本持续下降。Wind显示,2023年新发的券商公司债票面利率整体在3%以上,2024年新发的券商公司债票面利率普遍跌破3%,尤其是2024年4季度以来,多只新发券商债的票面利率跌破2%,比如广发证券2025年1月27日发行上市的“25广发02”,存续期为5年、募资额15亿元,票面利率仅1.9%。在债市整体维持牛市行情、回调深度有限的预期下,较低的融资成本有利于券商以较低的成本补充资金、并用于拓展两融等业务。

除了融资业务,融券业务也有一定的增量空间。受监管收紧做空方式、券商风控等的综合影响,2023年9月后融券余额持续萎缩,截至2025年1月末,融券余额只有94亿元,创2020年以来新低,只相当于2021年9月末融券余额高点1649亿元的5.8%。融券余额下滑成为两融业务的短板。Wind显示,近几年两融余额的高点是2021年8月,为18715亿元。去年9月以来两融余额快速反弹,于2024年12月末达到18646亿元高点,距历史高点有约70亿元的差距。随着A股上涨行情的确立,融券余额已处于历史底部,有一定的反弹空间,有望推动两融余额突破2021年的高点。融券业务的回暖也将带动券商息差收入的增长。

投行IPO承压

中金等投行合并前景受期待

相较于经纪业务和自营业务的亮眼表现,投行部门的业务量和业绩有所下滑。从A股股权市场融资量的角度,据Wind数据,2024年A股全部融资(IPO、可转债/可交债、定增、配股、优先股)的总量是2880亿元,同比2023年下滑74%,只相当于高峰期2021年1.75万亿元融资规模的16.5%;2024年融资家数是295家,同比2023年下滑62.7%。

IPO是融资的主要组成部分。2024年A股IPO融资总量是673.5亿元,同比2023年下滑81%,是2015年以来的最低值;增发方面,2024年A股增发募资额1706亿元,同比2023年下滑七成,是2014年以来的最低。2023年下半年以来,政策多方鼓励并购重组,但并购重组周期较长,从公告到落地需要一定时间,这可能是已落地定增规模下滑较大的原因之一。可转债的2024年募资额是482.8亿元,同比下滑65.7%,是2017年以来的最低值。

在剧烈的一级市场格局变化之中,部分传统投行掉队了。比如传统头部投行一直有着“三中一华”的格局,但中金公司2024年IPO表现有所下滑,2024年中金公司的IPO承销保荐募资额为35.9亿元,位列第七位,被国泰君安、民生证券反超。

而且在投行领域,“佣金战”同样在发生。据某央企券商的投行部门员工透露,其所在的部门不久前参与了一单ABS的承做业务,该ABS发行规模为12亿元,承做费用大约是万分之五,即不足百万元。“纯粹是辛苦活。”

2024年是券商并购重整大年,券商整合也有利于优势业务的互补。比如海通证券有员工表示,相较于海通证券,国泰君安的财富管理业务、托管业务表现较强势,一般都能进入明星基金产品的首发阵营,比如2024年基金市场的主要爆款亮点——中证A500ETF首批10只产品的发行过程中,国泰君安是嘉实中证A500ETF的券结合作券商、主要的代销渠道,而海通证券受近年发展不顺等因素的影响,未进入中证A500ETF的首发券结名单。因此待国泰君安吸收合并海通证券后,有望带动海通证券财富管理业务规模上台阶。

继国泰君安宣布吸收合并海通证券后,市场中关注度较高的潜在合并事件是银河证券和中金公司的合并可能性。此前媒体多次报道银河证券有望合并中金公司或中金公司旗(金麒麟分析师)下部分业务,中金公司均回应称暂无合并进展。

值得注意的是,最新的业绩预告显示,银河证券(A股简称“中国银河”)预计去年营收353.7亿元,净利润101.3亿元、同比增长28.6%,重回“百亿净利”阵营,相较于中金公司的规模和业绩优势进一步拉大。此前有投资者担心对等合并可能导致“消化不良”,而规模差距拉开后更有望加快形成“大吞小”。中金公司未披露2024年业绩预报,但披露了旗下主要的全资子公司中金财富证券的业绩,显示中金财富证券去年录得营收66.6亿元、净利润12亿元,在行业利润整体改善的背景下,中金财富证券净利润同比2023年下滑约1/4。

市值方面,银河证券近期市值超过中金公司。中金公司估值长期超过银河证券,总市值一度曾是银河证券的两倍多。但2022年8月以来银河证券A股股价震荡上涨,最新市值达到1298亿元,反超中金公司,体现了二级市场投资者对两家公司业绩和发展潜力的不同预期。

员工规模的变化也是如此。中国证券业协会官网显示,银河证券、中金公司、中金财富证券的最新员工数分别是11284人、5700人、6600人,而在2023年5月时,三家券商的员工数分别是10447人、5932人、6562人。银河证券一年多来员工持续增长,中金公司减少约4%,中金财富基本稳定。对于合并前景,在中金公司2024年三季度业绩说明会上,有参与者提问“有报道称中金公司旗下的中金财富将划入中国银河,中金公司保持独立,请问该说法是否属实?”对此中金公司董事长陈亮(金麒麟分析师)未做回复。

并购重组逐步落地

有望提振投行业绩

展望未来,券商新增在手IPO项目数量仍不多,意味着未来投行部门仍将继续承压。Wind显示,2024年只有58家企业的IPO申请获三大交易所受理,其中上海的头部券商国泰君安保荐业务量是6单,东吴证券拿下其中4家企业的保荐工作,国金证券、招商证券的增量IPO在手单数都是3家。不少老牌投行去年无一单新增IPO项目申报。

总之,投行中短期内仍面临IPO量较少、“吃不饱”的现实,倒逼投行加快战略、人事、组织架构的调整转型。投行加速整合、出清部分过剩的产能、形成规模效应成为不少投行“过冬”的应对策略。

至于并购重组业务,由于并购重组的项目周期较长,已公布的上市公司并购较多,但多数尚未完全落地。Wind显示2024年以来实施完毕的并购重组数量仅为个位数。以发行口径为统计,2024年券商的并购重组收入有所下滑,比如中信证券在并购重组市场长期保持第一,其2023年、2024年并购重组业务的承销保荐收入分别是5亿元、2.8亿元。

已公布业绩预告的券商也很少在预告里提及并购重组业务对投行的贡献。不过随着项目逐步落地,银河证券非银分析师张琦认为,2025年“并购重组创造新机遇,股权融资有望实现突破”,成为支撑投行部门的业务重点。

特别是一些大规模的并购重组案例进入2025年逐步实施完成,将提振相关承销保荐机构的业绩。比如中国船舶吸收合并中国重工(维权)的交易金额为1151.5亿元,中信证券作为独立财务顾问和督导机构,将从中获益;国联证券定增吸收合并民生证券的募资金额为294.9亿元,财务顾问华泰联合证券也将从中获益。

券商加快主动“瘦身”

成本管控效果显著 增厚券商利润

除了券商整合导致的岗位合并和减少,券商2024年还主动“瘦身”。整体来看,据中国证券业协会官网的数据,2024年券商员工减少近两万人,总数跌至33万左右。万人级别的大型券商同步减少,员工数超万人的券商仅剩中信证券、中信建投、国泰君安、银河证券、广发证券5家,国信证券员工总数从一万多人跌至约9900人。

有国信证券前员工透露:2024年12月,国信证券各分支机构层面开会,明确进一步“减员”。公开信息也显示,2024年12月初,国信证券公告撤销北京成府路营业部等18家分支机构,相比之下,2023年仅撤销了3家分支机构。上述国信证券前员工认为,国信证券关闭上述分支机构是情理之中,本质上是国信证券加快调整地理布局,减少亏损分支机构数量,把资源向优势市场集中。

据本刊多方了解,目前压力较大的是过去几年大幅扩张、引入管理层和高级别员工较多的一些券商。这些投行券商过去几年人力成本增加太多,但受市场变化的影响,引入员工无法生成生产力和经济效益,因此面临一定的亏损压力。

比如本刊从国新证券员工处了解到,曾经的华融证券因风险化解被央企国新控股收购更名为“国新证券”后,在新股东的指导下确立“二次创业”的发展理念,2023年从外部引入多位中高职级员工、人力成本增幅较大。公开信息也显示,国新证券近两年开展人才攻坚“攀登计划”,针对性引进一批中高端专业人才,有效增强关键业务岗位力量。但其大力扩张时恰逢IPO数量持续减少,国新证券的IPO数量2023年以来显著下滑。无奈之下,2024年11月以来,国新证券投行实施了部门和员工的精简,对员工采取“能者上庸者下”的理念重新定位和择岗,部分投行员工将分流到分公司和营业部等分支机构。

中国证券业协会留存的数据也显示,国新证券2023年以来的保代一度显著增加。2023年2月时,国新证券保代只有24人,到2024年5月增至31人,2024年11月达到37人。之后进入稳定期,不再增加。2025年2月,国新证券的保代数仍是37人。

通过提升管理效率、降低管理成本,券商试图在营收增长有限的前提下,为提升利润腾挪出更大空间。本刊借助Wind的数据计算显示,过去几年券商(管理费用/营业总收入)的比例整体攀升,2022年、2023年,该比例从43.4%走高到46%,显示券商管理成本持续走高,但2024年管理成本上升较快的态势得以扭转,2024年前三季度(管理费用/营业总收入)的比例降到43.2%。

部分券商2024年以来管理成本降幅尤其大。借助Wind的数据计算显示,部分中小型上市券商的管理费用降幅较大,东兴证券2023年总营收47.4亿元、2024年前三季度营收80.7亿元,增幅达七成,但同期的管理费用分别是21.6亿元、15.4亿元,管理成本的管控效果显著;其次是红塔证券,2024年前三季度营收已小幅超过2023年全年表现,但管理费用却从2023年全年8.6亿元降为2024年前三季度仅6.4亿元。另外,华林证券、第一创业证券2024年压降管理费用的效果也较为显著。

上述4家券商披露的业绩预告均显示,2024年净利润都实现了大幅增长。比如红塔证券2024年归属于母公司股东的净利润同比增长145.3%,东兴证券2024年归母净利润同比增长76.9%~107.4%。华林证券去年净利润增幅在A股券商中领先,去年归母净利润同比增长达973%~1288.6%。

卖方看多大型券商估值表现

聚焦头部、合并、财富管理三主线

对于券商转型的成果和业绩预期,不少卖方给出了看多态度。在打造一流投行、资本市场高质量发展是2025年经济工作重点任务的宏观背景下,监管部门多措鼓励长期资金入市、券商并购重组加速的行业背景下,银河证券非银分析师张琦在研报中表示,预计证券行业2024年净利润总额1777亿元,同比增长10.7%。当前板块PB为1.54倍,处于2010年以来的低位,“防御与反弹攻守兼备”,主要关注三条主线:一是综合实力强劲的头部券商,如中信证券等;二是有望通过并购重组提升核心竞争力的券商,如国泰君安、国联证券等;三是财富管理转型出色的券商,如东方财富、东方证券等。

具体来说,对于龙头券商中信证券,罗钻辉、冉兆邦在研报中表示,上调中信证券2024—2026年的业绩预期,预计归母净利润分别为216.7亿元、243.9 亿元、268.9亿元(原预测216.4/228.8/240.9亿元),列入首推组合,给出“买入”评级;对于另一家大型券商银河证券,东方财富非银首席分析师王舫朝(金麒麟分析师)指出,银河证券是营业部数量最多的券商,且“出海”战略显著,在东南亚核心市场保持领先地位,马来西亚和新加坡经纪业务市场份额均超过10%,预计银河证券2025-2026年归母净利润分别为121亿元、137亿元,现价对应PB为1.04倍、0.96倍,首次给予“增持”评级。

申万宏源分析师罗钻辉、金黎丹还对国泰君安的合并给予较高期待。海通投行较强,有望带动国泰君安的投行业务,因此上调国泰君安的业绩预期,预计2024-2026年归母净利润为130亿元、143亿元、170亿元(原预测为121/143/170亿元),给予“买入”评级。

展望未来,国融证券董事长张智河向本刊表示:券商需积极提升核心竞争力,通过专业化、差异化服务满足客户多元需求,特别是在财富管理、风险对冲、绿色金融等领域强化创新和服务能力,化解“内卷式”竞争。

(本文已刊于02月15日出版的《证券市场周刊》。文中提及个股仅作举例分析,不作投资建议。)

有话要说...